Кто такой Дядя Гу?

Хеллоу, эврибади

Биографические данные, как правило, скучны: родился, учился, женился, трудился, помер... Но я, банально поумничав, считаю, что в жизни любого человека важны не даты или, так называемые, «вехи», а окружающие его люди — родители, друзья, враги, наконец. Они-то, собственно, и определяют эти самые «вехи». Итак:

Меня зовут Сергей «Дядя Гу» Лазарев.

«Дядя Гу» — от того, что полуторагодовалый Яник — сын Наташи и Игоря Лившицев — не мог выговорить целиком «дядя Гуня», а «Гуня» от того, что Сергуня — так звала мама, а ещё от того, что Гунька — друг Незнайки (такой же туповатый, судя по книжке), ну, и от того, что на инъязе, где я учился, всех Сергеев у нас на курсе почему-то звали Гуньками.

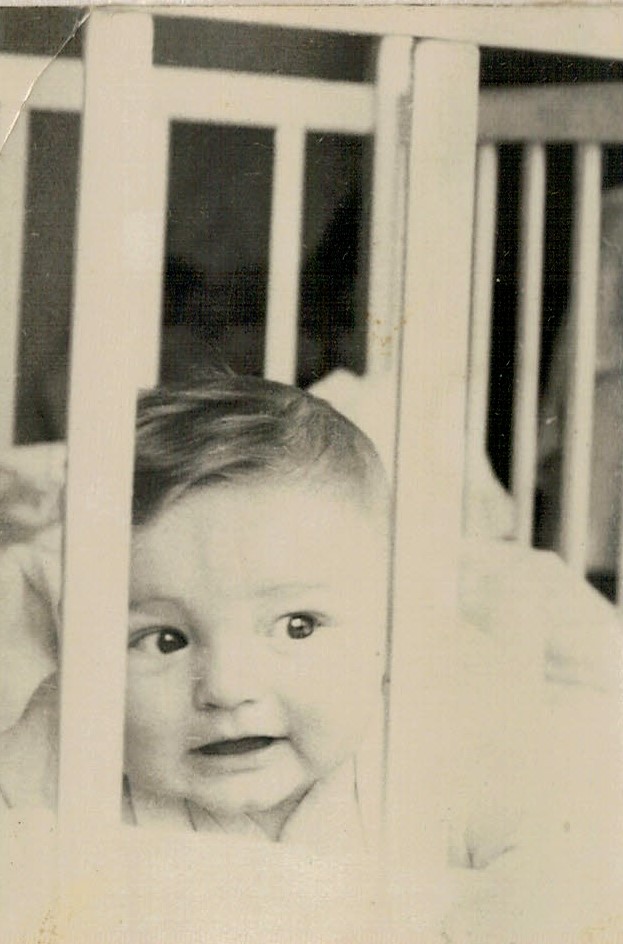

А родился я в декабре 60-го года прошлого столетия, что само по себе не особо добавляет праздничных красок в моё жизнеописание, да ещё к тому же и на Эльмаше (промышленной окраине города Свердловска). Покинув маму естественным путём и хорошенько оглядев окрестности, я, тем же естественным путём, впал в совершенно бессознательное состояние, из которого вышел только через пару-тройку лет и обнаружил себя уже в центре города, в горьком одиночестве сидящим на широком подоконнике в пятиэтажной «хрущёвке», поджидающим родителей с работы и играющим двумя пуговками — других игрушек мне не давали, чтобы не сломал. (Говорят, одна пуговка была синенькой, а другая зелененькой, но этого я не знал в силу врожденного дальтонизма).

Родители безуспешно пытались нести свердловским «недорослям» крупицы «светлого, доброго, вечного» на, чуждом для этих «недорослей», английском языке — Daddy (Николай Анатольевич) в УПИ, а Mom (Раиса Леонидовна) в СХУ. То, что им донести не удавалось совсем, доставалось мне. Таким образом, к шести годам мой английский словарный запас несколько превалировал над русским, и родители, немноже сумняшеся, повели сдавать меня в спец.школу № 13. По дороге они, видимо, предвидя те мучения, которые им «светили» в ближайшие десять лет, вообще попытались от меня избавиться, отдав в какую-то спортивно-музыкальную секцию, но меня туда не взяли по причине плоскостопия и полного отсутствия музыкального слуха (на «прослушивании» я не сумел воспроизвести ни одной ноты «Чижика-пыжика»).

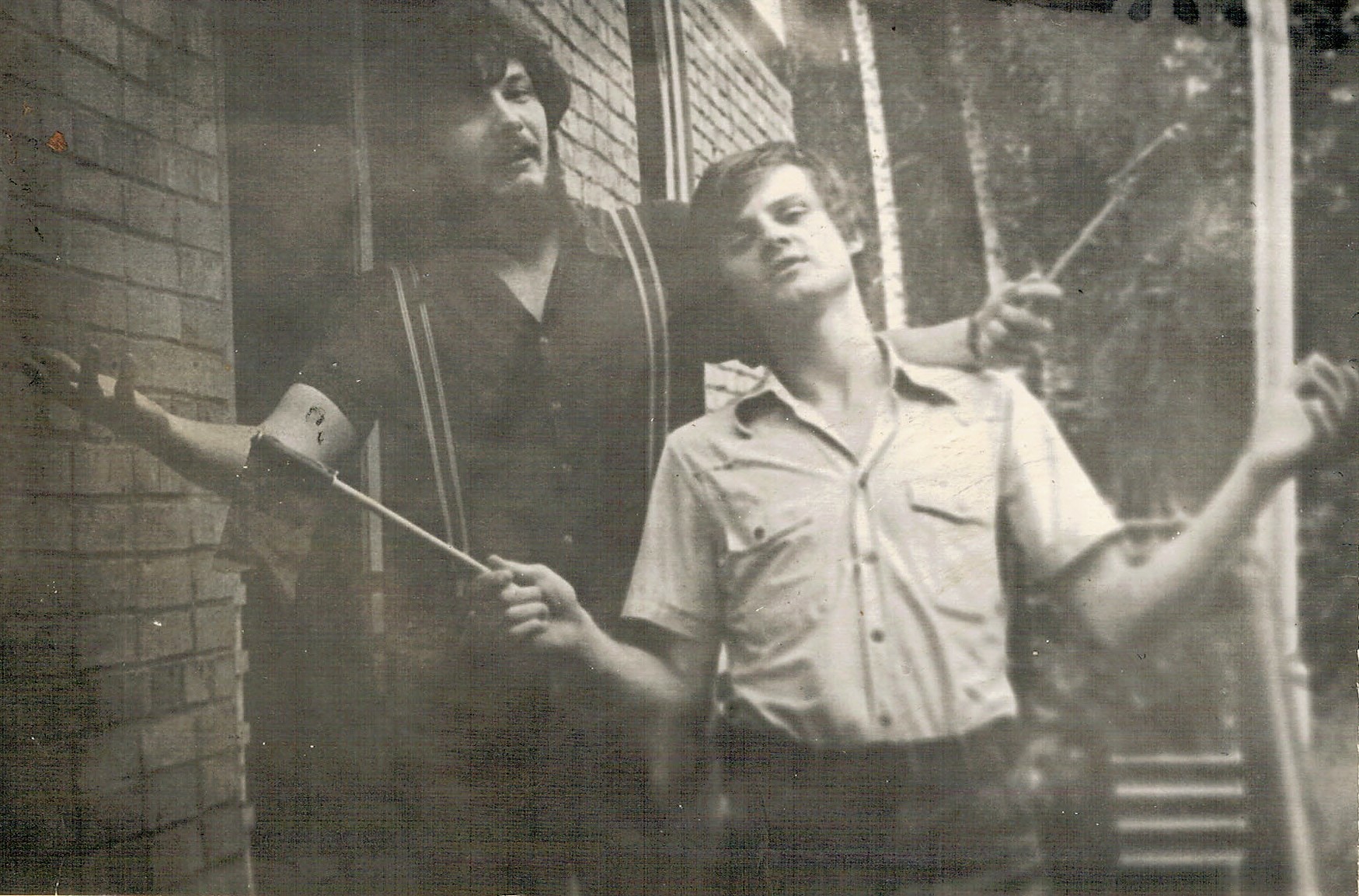

В школе, будучи почти англоязычным шестилетним ребенком, я плохо понимал, что мне говорили русскоязычные учителя, и поэтому в то время, когда остальные дети учились азам арифметики на счетных палочках, я этими счетными палочками играл на парте в солдатики и был страшно доволен — палочек, в отличие от двух пуговок, было десять. В восьмом, примерно, классе эту мою склонность к играм всё-таки приметили и позвали в школьный Драмтеатр п/у Надежды Михайловны Аракчеевой, где я уже законно мог «забить» на учёбу и безнаказанно играть в своё удовольствие во всяких самодеятельно-доморощенных спектаклях про разбойников и пиратов. К девятому классу, пошитые бабушкой рыжие вельветовые «клёши», причёска а-ля «битлы» и сногсшибательные виды первой школьной красавицы Ирины Васильевой, вынудили меня с помощью дворовых пацанов разучить три простейших аккорда на «дровяной» гитаре и номинироваться в состав школьного ВИА «Барды», который как раз не ко времени покинул барабанщик Паша Климов (отлично, кстати, пел «Хиппи хиппи шейк»!). На первую свою пробу в ансамбле я пришёл в валенках, в них же сел за барабаны, и в них же минут через пятнадцать и ушёл, активно подталкиваемый в спину бас-гитаристом и руководителем «Бардов» Лёней Порохнёй. Номинация, как вы догадались, не задалась...

Но в сентябре следующего года, уже на правах десятиклассников, мы собрали свою группу «Солар»

(Саша Звездин — ударные, Серёжа Чернышев — бас-гитара и вокал, Витя Папин (царствие ему небесное) — соло-гитара и вокал, и ваш покорный слуга — ритм-гитара и вокал), унаследовав от «Бардов» школьный хлам в виде пары гитар «Тоника» и одного «Урала», малой ударной установки, естественно, электроорган «Ионика» с солисткой Леночкой Синегубовой в нагрузку (ни «Ионика», ни Леночка не прижились), несколько усилителей «УЭМИ-10» и микрофонные стойки, изготовленные из алюминиевых лыжных палок, на которых изолентой крепились г-образные микрофоны от бытовых магнитофонов. Мы их ласково звали «говнюшки». Затем, в полном соответствии с произведением Сергея Николаевича Чигракова «Вечная молодость», нам выделили для репетиций каморку, правда, не за, а над актовым залом — кинорубку, где мы за полтора месяца под дешевый портвейн «Три топора» и дорогие сигареты «Родопи» слепили полуторачасовую программу и с большим местечковым успехом отыграли «Осенний бал», а попросту «скáчки», в спортзале родной школы. Играли, конечно же, отвратительно плохо, но бодро и нахально, что отчасти компенсировало общее неумение и музыкальную безграмотность. Помимо юношеского задора и максимализма, с компенсированием помогало то, что репертуар состоял на 90% из собственных около-рокенрольных сочинений. В основном автора этих строк и парочки написанных С.Чернышевым. Я взялся за сочинительство исключительно из практических соображений — так как слуха у меня не было от рождения, и воспроизвести достойно ни один из расхожих в то время «хитов» я не мог (а девушкам нравиться ну очень хотелось), то я и принялся придумывать свои песни — вроде как тогда лажу никто не услышит (песня-то незнакомая...), ну, а если что, то, как говорит Мишаня Симаков, можно всегда сказать, что так и должно быть... Проканало... Справедливости ради надо сказать, что на потребу публике все-таки исполнялись и «Мани» Битлов, и «Коз ай лав ю» Слэйд, и «Коробейники» на слова Некрасова, и сопливо-девчачья «И вот опять пришла холодная зима...». Битловско-слэйдовские «каверы», слава Богу, исполнял С.Чернышев. К Новогоднему балу мы разжились мощнейшей низкочастотной колонкой «Кинап», (вручную собранной тем же Л.Порохнёй и проданной нам за 50 р.), а усилитель к ней (ламповый!!!) обнаружился под слоем пыли все в той же кинорубке. Деньги на колонку мы честно заработали, отыграв новогодний вечер в СХУ (спасибо, Mom). Словом, на новогодних танцульках мы уже звучали увесисто и солидно, несмотря на всё ещё хромающее на все четыре лапы качество исполнения и вокала. Группа «Солар» скончалась тихо и незаметно вместе с окончанием школы в 1978 году, вопреки «наполеоновским» планам продолжить музыкальные экзерсисы и после поступления в разные институты. (Сашка Звездин под это дело зачем-то даже купил подержанное самодельное банджо...) Но дороги наши разошлись... Хотя песенки и стишки я писать не бросил.

Чтобы не портить статистику 100 процентного зачисления в вузы выпускников 13-ой школы, меня поступили на английское отделение факультета иностранных языков Свердловского государственного педагогического института. Помог Ариэль Витальевич Грейсер, ныне покойный, близкий друг Daddy и тоже «шанхаец» — они вместе учились в 50-х на инъязе, вместе играли джаз в институтском ансамбле (дядя Арик на скрипке, Daddy на аккордеоне, а Mom солировала, стоя перед группой подпевок из 8 хорошеньких девчат — в общем сплошная «Бессаме муча»),

а потом он (Дядя Арик) остался там преподавать. В коридорах инъяза я с трудом сдерживался, чтобы привычно не называть его «дядя Арик». Династическими амбициями родителей тут и не пахло — просто ни на что иное я был не годен. Ну, не в армию же идти балбесу, да ещё и единственному любимому сынуле своей мамочки. Как бы то ни было, я продолжил своё образование, учась кое-как и больше вовсю наслаждаясь студенческой жизнью, чем действительно загружаясь багажом знаний.

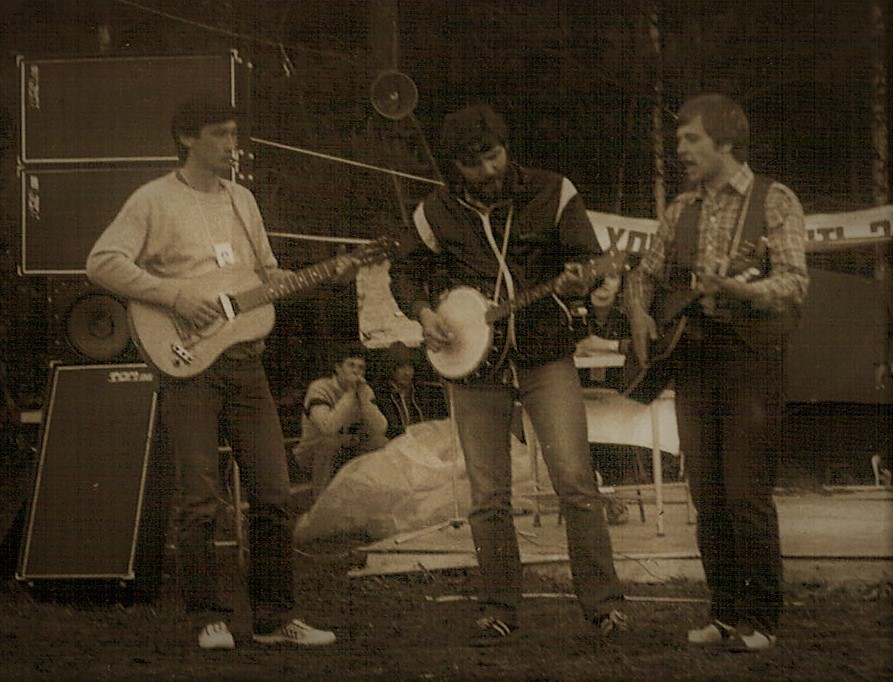

На инъязе я обрёл самых своих хороших друзей... Вообще-то, определения «хороший, лучший, близкий, ближайший, самый близкий» меня всегда смущают, потому что подразумевают, что ты кому-то из людей отдаёшь серьёзное предпочтение, а это не так. Я никого не хочу выделять и выстраивать иерархию в отношениях с близкими (ну вот, опять). Я их просто всех очень люблю. Так вот, мы крепко сдружились с Юрой «Борисычем» Мишковым и с Гунькой «Степаном» Соколовым. Конечно же, на почве музыки. В институте регулярно проводились всяческие смотры «худой» самодеятельности. Выходить на сцену и чего-то там исполнять, аккомпанируя себе на гитаре, было «стрёмновато», поэтому народ «кучковался», стараясь сбиться в какое ни на есть подобие ансамбля. Юра был лучшим гитаристом инъяза, Степан — «золотым» голосом того же инъяза — оба были участниками ансамбля политической песни «Баллада», что, впрочем, не обезобразило их человеческих качеств, и я к ним натурально примазался, предложив «шабашку» на стороне в виде совместного исполнения на очередном конкурсе произведения группы «Кристи» «Сан Бернардино»

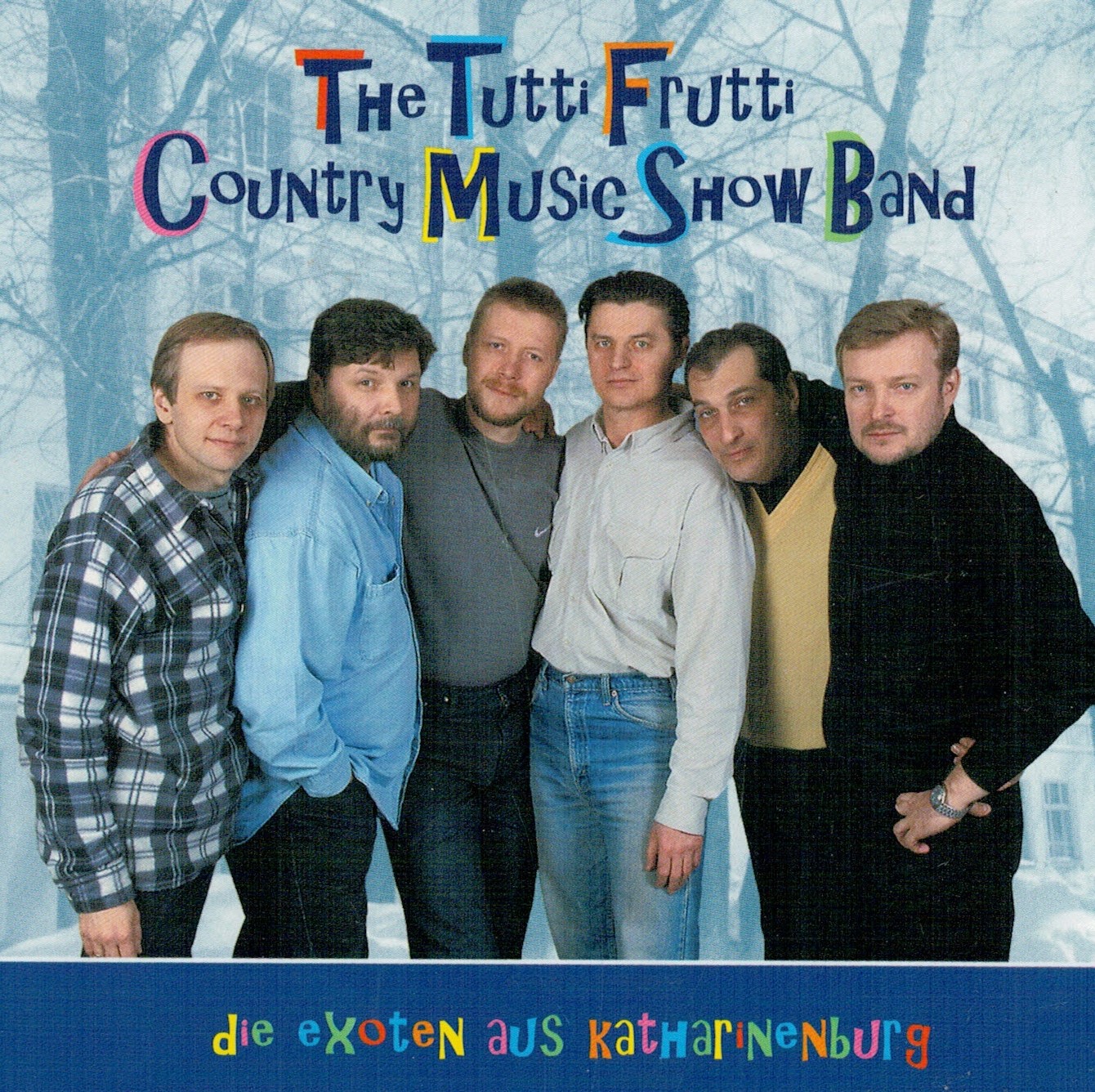

Степан, со своим плохим английским (он учился на французском отделении), помогал на припевах и бил колотушкой в уродливый псевдо-барабан, Борисыч голосил, бодро бренча на банджо, Саша Калужский виртуозничал с тамбурином и подпевал, Андрей Печёнкин дёргал басовые струны и тоже пел (они там чего-то даже на голоса разложили), а я оглашенно вопил про далёкую солнечную и чуждую всем нам Калифорнию, и отчаянно мазал по струнам несчастного акустического инструмента фирмы «Фендер». Эту безвредную, в общем-то, композицию, стараниями бессменного куратора всех этих конкурсов и просто чудесного человека Людмилы Леонидовны Дрегалкиной, протащили на смотр, как народную песню канадских лесорубов (цензура в застойные годы была строгой, но тупой) и мы стали какими-то там лауреатами. Собственно, это выступление, наверное, и можно считать датой рождения бессмертного сводного коллектива «The Tutti Frutti Country Music Show Band», собиравшегося от случая к случаю, от конкурса к конкурсу, а в промежутках концертировавшего по подшефным детсадам и школам.

Играли, буквально, всё и с каким-то самозабвенным удовольствием — от «Браун гёрл ин зэ ринг» Бони М до «Леди ин блэк» Хипов. Горя не знали вообще — в то время, как все тогдашние группы проходили жестокую «литовку» в отношении своего репертуара, нам почему-то дозволялось всё — может, потому что власть предержащие нас всерьёз не воспринимали и за группу не считали, а может, потому что про нас никто вообще, кроме тех же подшефных, и слыхом не слыхивал — а нам только того и надо было. Коллектив «канканил» песни и танцы народов мира года три-четыре и в нём поучаствовали, помимо вышеуказанных персонажей, Паша Колесников, Олег Зверев, Вова Иванов, Макс Покровский, Лёша Масленников и некоторые другие будущие учителя английского, немецкого и французского языков. Закончилась вся эта беспредельная катавасия с окончанием института, а почти двадцать лет спустя нам удалось записать аж двойной и очень весёлый альбом «Die Exoten aus Katharinenburg»

Желающие вручную ознакомиться с его содержанием, правда, столкнутся с определенными трудностями, так как 99% записанного на нём материала защищено авторскими правами, и ни о каких интернет-публикациях сегодня и речи идти не может. Вот ведь! Там, где в махровое застойное время цензура оказалась бессильна, победила оголтелая капиталистическая жадность...

Чтобы как-то скрасить серые будни лекций и семинаров, я успел поиграть ещё и в факультетском ВИА (без названия), но в силу того, что барабанщик Валя Бирюков очень любил Ричи Блэкмора, гитарист Сергей «Джин» Гореловский пёрся от группы «Смоки», клавишник и басист (был у нас такой электроорган с ножными басовыми клавишами, ну, прям, как у Дорз, мля) Шура Рабинович, вообще, прикалывался по Моцарту, а я уважал «корневой» рокендрол, группа, вымучив пару композиций, тихо скончалась в творческих судорогах.

Не считаю себя вправе отмолчаться о своём друге Гуньке Каменщикове, чей поступок оставил неизгладимый след как в моём творчестве, так и в жизни. Он «подсадил» меня на Высоцкого, когда на вожатской практике в пионерском лагере «Зелёный мыс» (под Верхнейвинском), приволок в комнату, где мы жили а-труа с Юрой Мишковым, бобинный магнитофон «Тембр» и несколько катушек с записями Владимира Семёновича. Магнитофон занял всю комнату, а Высоцкий всю голову... Спасибо, Гуня...

После окончания института, чтобы совсем уж не «зажиливать» свой долг стране, потратившейся на моё образование, я решил отдать его «натурой» и в возрасте 23-х лет отправился на полтора года в армию. Причём, некоторых в ряды вооружённых сил призывают, некоторые идут служить по зову сердца, чести и совести, меня же туда в прямом смысле этого слова «отнесли» на руках Юрка Мишков и Гунька Каменщиков — ходить сам я не мог в связи с глубочайшим алкогольным опьянением. Видимо, я наделся на то, что, когда протрезвею, армия уже закончится сама собой. Рассосётся, так сказать... Про службу распространяться не буду — наверное, самое худшее время в моей жизни...

Отдав Родине положенную ей толику здоровья и нервов, я устроился в отдел технических переводов НИИ ПО «Уралэлектротяжмаш», где в течение пяти лет пытался посильно помогать отечественному высоковольтному аппаратостроению. Для меня, в отличие от аппаратостроения, это были чудесные годы. Народ в НИИ подобрался бодрый — «промотный», и если отвлечься от необходимости ежедневно ходить на работу, то можно просто сказать, что было весело и задорно.

В этот период времени я насочинял большое количество песен и некоторые даже оказались неплохими... Исполнялись они на, так называемых, «квартирниках», я бы даже сказал «кухонниках», а чаще в школе рабочей молодёжи, что на улице Мира, напротив бывшей фабрики «Уралобувь», где мой дорогой, ещё школьный, друг Тёша Биков

работал ночным сторожем и готовился к поступлению (а потом и учился) в свердловский Юр. Мы там много лет подряд «сутки через двое» по вечерам отлично проводили время, расписывая «пульку» по-маленькой, делясь творчеством, распевая песни и распивая вермут с портвейном, а то и с водкой. Девушки тоже захаживали... В тот же исторический период я родил довольно смешное (по оценкам друзей) произведение в прозе, которое называется «Сказка или хрониакальные записки легкого дворового привидения о патологических войнах Захудалого Королевства того еще времени» и является неприкрытым стёбом на тему и вокруг русских народных английских побасенок и вообще бессознательным потоком сознания. Примерно в то же время я получил псевдоним «Дядя Гу» — вроде как негоже сказочнику прозываться казённым именем С.Лазарев.

Радикальные перемены в стране («перестройка» и общий развал СССР) переменили и мою жизнь — я удачно пристроился в сфере туризма — мир посмотрел, себя показал, за что и по сю пору искренне и глубоко признателен ещё одному замечательно хорошему человеку — Сергею Михайловичу Бузько — директору турфирмы «Мир». Но планетка наша маленькая, и я, за шесть лет отсмотрев все её достопримечательности, какие удалось, заскучал от безделья.

Тут опять выручил, поднявшийся тогда в бизнесе уже до известных высот, Тёшка Биков, взяв меня к себе на работу. На кой ляд юридическо-консультационной «лавке» переводчик — тогда было не понятно, но оказалось, что «чуйка» у Бикова работала отлично, и я и по сей день востребованно «горбачусь» на своего друга.

Спустя какое-то неозначенное время, всё тому же Бикову пришла в голову превосходная мысль — привести всё это «кухонное» творчество в надлежащий порядок и записать произведения друзей на более надёжный, чем человеческая память, носитель. В результате все мы стали счастливыми обладателями огромного количества музыкального и около материала, как авторского, так и «перепевок» (на сегодня завершено и выпущено более 13-ти разных альбомов, причём несколько из них «двойные»). Но, как любит говорить Юра Мишков,

«сам процесс значительно интереснее результата», а ему виднее — он аранжировал, инструментовал и отыграл 12-ть из 13-ти прожектов. Я, в общем-то, ничего тут возразить не могу, поскольку процесс в этой жизни свёл меня с отличными музыкантами и просто очень хорошими людьми: Юрой Хазиным, Сашей Кузнецовым — бессменным звукорежиссёром почти всех наших проектов

Мишаней Симаковым

Андреем Мурашевым

Витей Коврижных, Володей Назимовым

Светой Потаповой, Серёжей Наумовым, Виталием Владимировым и ещё с огромной кучей народа (читайте, в общем,"спасибки" и «кредитс» на дисках). Перечень далеко не полный, так как речь идёт только о том народе, который имеет непосредственное отношение к музыкальному прошлому и настоящему вашего покорного слуги. Надеюсь, друзья не обидятся...

Творческий же процесс не остановѝм, и продолжается доныне, тем более что пишется не «в стол», а на потребу благодарной, хоть и узкой, аудитории, целям расширения каковой и служит данный сайт. (Сказалась, мля, всё-таки, на лексике служба в юридической «конторе»...).

P.S. Русский (по крайней мере по паспорту), разведён, не сидел (Бог пока миловал...), родственников за границей имею, но не знаю где, сколько и каких.

P.P.S. Пятеро разновременных замечательных детей от четырёх разновременных хороших женщин. Ну, это официально...

Дискография

Дискография